Les Maires

| Courouble Antoine Joseph Maire de 1789 à 1791 |

| Cateau Antoine Philippe Maire de 1791 à 1801 |

| Lecomte Jean Jacques Joseph Maire de 1801 à 1813 |

| Cateau Pierre Joseph Maire de 1813 à 1821 |

| Lepoutre Louis Maire de 1822 à 1827 |

| Bonduelle Louis Archange Maire de 1828 à 1831 |

| Leclercq Louis François Maire de 1831 à 1872 |

| Dalle-Facon Jean Baptiste (Décédé le 17 octobre 1872 à Bousbecque à l’âge de 71 ans) Maire de 1847 à 1872 |

| Dalle-Dufour Jean Baptiste (Né le 12 avril 1836 à Bousbecque, décédé le 24 août 1911 à Bousbecque) Maire de 1872 à 1911 |

| Dalle-Leroux Antoine (Né le 4 novembre 1843 à Bousbecque, décédé le 06 septembre 1921 à Bousbecque) Maire de 1911 à 1919 |

| Dalle-Fenart Paul (Né le 02 février 1873 à Bousbecque, décédé le 01 septembre 1926 à Bousbecque) Maire de 1919 à 1926 |

| Dalle-Fenart Jean Baptiste (Né le 30 janvier 1867 à Lille, décédé le 29 février 1952 à Bousbecque) Maire de 1926 à 1940 |

| Paul Paux constitue un comité de guerre et en assure la présidence à partir du 19 mai 1940. |

| En janvier 1941, M Léon Catteau (né le 28 octobre 1892) prend la présidence du comité de guerre jusqu’en 1941. |

| Dalle-Barrois Léon (né le 25 février 1875, décédé le 13 janvier 1946 à Bousbecque) Maire de 1942 à 1944 |

| A partir du mois d’octobre 1944 est constituée une délégation municipale provisoire. Elle est assurée par M Paul Dalle jusqu’en 1945. |

| Dalle-Defontaine Paul (Né le 16 août 1904 à Bousbecque, décédé le 13 novembre 1952 à Bousbecque) Maire de mai 1945 à 1952 |

| Dalle-Trentesaux Léon (Né le 28 septembre 1900 à Bousbecque, décédé le 16 janvier 1986 à Bousbecque) Maire de 1952 à 1977 |

| Delannoy Paul Albert (Né le 09 juillet 1928 à Bousbecque, décédé le 21 janvier 2007 à Bousbecque) Maire de 1977 à 2001 |

| Brand Jean Pierre (Né le 21 décembre 1949 à Lille) Maire de 2001 à mars 2014 |

| Beeuwsaert Alexandre (Né le 25 décembre 1973 à Linselles) Maire d’avril 2014 à décembre 2018 |

| Lefebvre Joseph Maire depuis décembre 2018 |

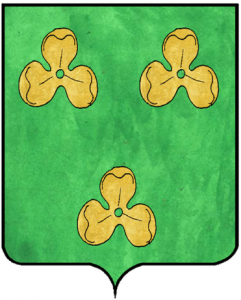

Armoiries de Bousbecque

La plus grande partie des ouvrages traitant de la science de l’héraldisme ou de la généalogie blasonnent Bousbecque « de sinople à trois tierces feuilles d’or, posés 2 sur 1».

Bien que ce village n’ayant pas fait enregistrer ses armoiries à l’armorial général dressé par ordre de Louis XIV, de 1692 à 1710, on manque de pièces authentiques pour établir l’écu ; mais en présence des données, on peut qualifier les armes de Bousbecque « de sinople à trois trifeuilles d’or, posées 2 sur 1 »

Le supplément au nobiliaire des Pays-bas, par Hollebert, s’exprime ainsi, relativement aux armoiries de Bousbecque : « de sinople à trois trèfles, ou pour mieux dire, à trois tri-feuilles d’or, étant feuillés comme les quintes feuilles, et sans la moindre tige ni queue. »

(Histoire de Bousbecque par Jean Dalle, 1880)

Ghislain de Busbecq

C’est Ghislain de Busbecq, diplomate du seizième siècle, qui a importé en Europe le lilas ; c’est aussi cet amant passionné des fleurs et des beaux livres qui a enrichi les parterres des palais et des châteaux de son temps par l’envoi de tulipes variées à Fuchs, le surintendant des jardins impériaux de Vienne. N’eût-il pas rendu d’autres services, ce serait assez pour qu’il y eut plaisir à défendre son nom de l’oubli.

Né en 1522 à Comines et fils du seigneur de Bousbecque, Augier Ghislain de Busbecq appartenait à la Flandre par sa naissance ; il était en réalité sujet de Ferdinand et de Charles-Quint (Comines faisant alors partie des Pays-Bas autrichiens). Ferdinand Ier, empereur d’Allemagne, roi de Bohême et de Hongrie, dont l’éducation s’était faite dans les Pays-Bas, où il avait reçu des leçons d’Érasme, avait deviné dans le jeune Busbecq toutes les qualités qui pouvaient lui préparer un négociateur habile, un diplomate plein de fermeté. Il l’envoya d’abord en Angleterre, avec Pierre de Lassa, pour y occuper ce que l’on appellerait aujourd’hui le poste de secrétaire d’ambassade, et en l’année 1555, ou peut-être à la fin de 1554, il l’expédia comme chef de mission vers le terrible Soliman le Magnifique, qui faisait trembler alors la chrétienté.

Dès le début de sa carrière diplomatique, le jeune ambassadeur se rendit utile aux sciences et aux lettres : il découvrit d’admirables manuscrits latins et grecs qu’il expédia aux savants de l’Europe, et il adressa des épîtres empreintes d’une latinité élégante à l’un de ses amis, Micault, seigneur d’Indevel, membre du conseil secret de l’empereur des Romains. Ce premier ouvrage de Busbecq était d’un intérêt tel, qu’on le lisait encore avec admiration près d’un siècle après sa première apparition en l’année 1581. Au dix-septième siècle, S.-G Gaudon en donna une version française. Il intitula son livre : Ambassades et voyages en Turquie et Amasie de M. Busbequius. Cet intérêt s’était si bien conservé jusqu’au milieu du dix-huitième siècle, qu’un digne chanoine de l’église de Meaux, l’abbé de Foy, en fit aussi une traduction qu’on recherche encore aujourd’hui.

Constantinople, dont les savants s’éloignaient avec douleur pour chercher un asile dans les autres cités de l’Europe, offrait alors un étrange spectacle aux hommes de science ou d’investigations historiques. Les Turcs, qui avaient pillé tant d’églises et qui avaient dispersé tant de bibliothèques, accumulaient dans leurs bazars les manuscrits les plus précieux, gisant sans ordre au milieu des étoffes resplendissantes ou des meubles les plus coûteux : c’était là que nos savants nomades, tels que les Gilius et les Postel, les allaient recueillir pour quelques sequins. Personne mieux que Busbecq ne connaissait la valeur de ces trésors, et si son caractère d’ambassadeur ne lui permettait pas de les marchander lui-même, ses serviteurs affidés les allaient acheter pour lui : il en acquit, grâce à ses relations, environ deux cent quarante, parmi lesquels on cite encore un admirable Dioscorides.

C’était bien le moins que le monde intellectuel profitât, en Europe, d’une mission qui avait eu des résultats si négatifs en politique. Dès l’année 1554, en effet, lorsque Busbecq avait exposé en audience solennelle, devant Soliman, les droits d’Isabelle, veuve de Jean Zapoli, souverain de la Hongrie, et que, protégeait Ferdinand, un C’est bien, c’est bien, prononcé avec un sourire ironique, avait été la seule réponse que l’ambassadeur chrétien eût reçue ; et à son second voyage, en 1555, lorsque, chargé d’une mission nouvelle, il s’était présenté à Amasieh, la patrie de Strabon, pour discuter avec Soliman les intérêts que Jean Sigismond pouvait avoir encore dans la Transylvanie et la Hongrie convoitées si ardemment par les Turcs, Busbecq avait eu à souffrir une sorte de captivité parfois des plus injurieuses.

Après la recherche des livres antiques, c’est surtout la zoologie et la botanique qui occupaient Busbecq. Il avait autour de sa demeure des jardins habilement plantés ; son palais d’ambassadeur à Andrinople était une véritable ménagerie ; c’était son arche de Noé, comme il le dit avec une bonhomie naïve :

« Quel goût est le mien ! dit-il à son savant correspondant ; je ne me contente pas de tous les animaux que le pays me fournit amplement, j’en remplis ma maison d’étrangers ; mes domestiques et moi, nous nous occupons à les nourrir. Le plaisir qu’ils nous donnent nous fait supporter plus facilement l’éloignement de notre patrie... Parmi ceux-ci, les singes tiennent le premier rang ; leur adresse, les éclats de rire qu’ils font, et leurs malices, leur attirent toujours grand nombre de spectateurs ; mes domestiques se passeraient volontiers de manger pour les regarder. J’ai encore des ours, des chevreuils, des cerfs, des lynx, des rats d’Inde, des martes zibelines, jusqu’à un cochon. Celui-ci est de tous les animaux de ma ménagerie le plus curieux pour le pays ; il me procure la visite de tous les Asiatiques qui savent que je l’ai. Cette nation, ainsi que les Turcs, a cet animal en horreur...« J’ai, en oiseaux, des aigles, des corbeaux, des chouettes, des canards de Barbarie, des grues des îles de Mayorque, et des perdrix... Indépendamment de l’amusement que ces différentes espèces d’animaux me donnent, j’ai encore le plaisir de vérifier en eux mille choses qui me paraissaient extraordinaires et que je ne pouvais croire. J’ai lu, par exemple, dans plusieurs auteurs, qu’il y a certains animaux qui deviennent épris de l’amour le plus violent pour certains hommes : ceci me paraissait une fable et je ne voulais en rien croire, jusqu’à ce que j’aie vu un lynx que j’ai fait venir d’Assyrie et qui, deux jours après qu’il eut vu un de mes domestiques, s’attacha tellement à lui que l’on ne peut nier que ce ne fût la tendresse même qui agissait dans cet animal ; dès qu’il l’apercevait, c’était mille caresses, mille embrassades... Lorsque cet homme sortait de la chambre, le lynx prenait doucement et avec timidité le pan de son habit avec ses pattes et voulait le retenir ; s’il partait, cet animal tenait ses yeux fixés vers la porte et ne reprenait sa gaieté que lorsqu’il le voyait revenir ; sa joie alors éclatait en mille manières différentes...

« La passion enfin de ce lynx était si violente, qu’ayant emmené ce domestique avec moi en Asie, il est tombé en langueur et est mort de chagrin, ce qu’il a marqué par ses pleurs et par son obstination à ne vouloir ni boire ni manger. Ceci m’a d’autant plus fâché que je m’étais proposé d’en faire un présent à Ferdinand. Sa peau était de la dernière beauté ; c’était sans doute de celles de cette espèce qui étaient autrefois si fort estimées à Babylone et dont il est parlé dans le droit romain. »

Il semble, en vérité, que le malheureux ambassadeur de l’empereur d’Allemagne ait cherché à se consoler des preuves d’odieuse ingratitude dont il avait à se plaindre journellement de la part des humains. Sa charité, presque toujours cruellement trompée, se montrait si constante, en effet, qu’il était rare qu’on ne s’adressât pas à lui pour sortir du rude esclavage dans lequel Soliman le Magnifique maintenait les chrétiens pris les armes à la main ; mais plus d’un esclave libéré, se jouant de ses promesses, oubliait de payer une rançon promise les larmes aux yeux et la main sur le coeur. Busbecq perdit ainsi généreusement une notable partie de sa fortune.

Avec un homme tel que Soliman, dont l’ambition ne connaissait point de bornes, les années s’écoulaient et l’ambassade n’avait point de conclusion. Le Grand Seigneur, en ce temps, parlait en maître aux États voisins de la Turquie, lorsqu’il ne menaçait pas d’un prompt envahissement. Durant le long espace de temps qui s’écoula entre l’année 1555 et l’année 1562, époque où il signa un dernier traité, Busbecq eut l’occasion de déployer des talents diplomatiques qu’on a parfaitement oubliés, mais qui firent l’admiration de son siècle. Dégoûté outre mesure d’une politique barbare à laquelle il avait opposé une si longue patience ; presque toujours menacé de la peste, qui s’attaquait à ses serviteurs et lui enlevait ses amis, il n’aspirait qu’à revenir en pays de chrétiens, comme il le dit, et à trouver enfin quelque repos dans sa terre natale. Il fut toujours la dupe de ses espérances, comme il l’avait été de sa charité. Ghislain de Busbecq n’eut pas plutôt obtenu son audience de congé, après avoir signé, le 27 novembre 1562, un traité avantageux pour le pays qu’il représentait, qu’on le vit s’éloigner sans regret de la Turquie.De retour à Vienne, il voulait immédiatement quitter la cour. Ferdinand l’avait trop bien étudié et connaissait trop bien sa vaste instruction pour le laisser partir ; il le chargea de l’éducation de ses deux petits-fils Rodolphe et Mathias, qui succédèrent à l’empire après la mort de leur noble père Maximilien II. Malgré ses projets de retraite, dont on connaissait la sincérité à la cour, Busbecq fut donc contraint de consacrer les meilleures années de sa vie à l’instruction de ces jeunes princes ; puis Maximilien, qui l’avait vu à l’œuvre et qui l’avait apprécié au moins à l’égal de son père, lui donna une mission nouvelle dont il sentit vivement l’amertume, puisqu’elle éloignait à tout jamais, on l’eût dû prévoir, les jours de repos après lesquels il aspirait.

Il fallait conduire en France cette infortunée princesse Élisabeth, que la politique du temps condamnait à être l’épouse de Charles IX ; ce fut Ghislain de Busbecq qui fut chargé de l’amener au sein de cette cour dissolue où elle eut tant à souffrir, et où elle ne put que donner des larmes comme spectatrice de la plus affreuse des tragédies politiques.

En France comme en Allemagne, Busbecq s’acquit l’estime de tous ceux dont il fut connu. Il fuyait les courtisans, mais il recherchait avec une sorte de passion la société des savants, auxquels il révélait tant de faits nouveaux ignorés avant lui. Nous nous figurons, en effet, Busbecq comme un prédécesseur de Fabri Peiresc, ne voulant rien publier par lui-même, mais ouvrant ses conseils à tous ceux qui voulaient publier, et répandant les trésors de sa science en faveur des voyageurs, des archéologues et des naturalistes. En l’année 1581, Louis Carrion donna au public, presque à son insu, ses lettres sous le titre d’Itinera Constantinopolitarum Amazianum.

C’était dans cette France si agitée et qu’il éclairait d’une si vive lumière, qu’il devait mourir vingt ans après la Saint-Barthélemy, et par conséquent longtemps après la mission délicate qui l’y avait amené. On était au fort de la Ligue ; il avait à régler quelques intérêts particuliers dans les Flandres, où sa terre avait été érigée en baronnie par l’archiduc Albert, lorsqu’il traversa la Normandie avec l’intention probable de s’embarquer dans quelque port. Arrivé à trois lieues de Rouen, il fut rencontré par une troupe de ligueurs qui molestèrent sa personne et pillèrent ses bagages. Il parla avec énergie et se fit rendre une partie de ce qui lui appartenait ; mais il ne put réprimer en lui l’effet qu’avaient produit ces violences. Recueilli par une dame qu’il avait connue sans doute à la Cour, il fut saisi au bout de deux jours par une fièvre ardente, et cette maladie l’emporta, le 29 octobre 1592. On l’enterra dans le petit village de Saint-Germain, à trois lieues de Rouen ; son cœur fut transporté à Busbecq.

Bernardin de Saint-Pierre, qui s’était pris d’admiration pour les lettres latines de notre voyageur, aurait voulu qu’on élevât un tombeau à cet amant de la nature et qu’on l’entourât d’une plantation de lilas. C’était peut-être à lui qu’il pensait lorsqu’il écrivait cette phrase aimable et vraie : « Le don d’une plante utile me parait plus précieux que la découverte d’une mine d’or, et un monument plus durable qu’une pyramide. » L’austère de Thou, qu’on ne peut pas accuser de prodiguer la louange à ses contemporains, a dit à propos de notre voyageur : « C’était un grand homme, qui avait une connaissance profonde des grandes affaires ; il était d’une candeur et d’une probité rares. »

Histoire de Bousbecque